立教时刻的史家笔法

—《史记》中高祖立朝至武帝立教的大事因缘

董成龙1

晚周衰微,秦朝代之而起,以法术治国,终究穷智与力而不能捍卫国朝。周末秦末频频有德性讨论,其实是在问立朝之后的立教问题:如果不能提供新的教化,国朝如何真正立得起来?“民无信不立。”(《论语·颜渊》)司马迁继《春秋》之志而作《史记》,非只记事而已。2《史记》中秦汉之际尤其是汉朝立朝以来六十余年的叙事,皆由立朝与立教贯穿,散见于全书各处,“正名实,不可不察也。”(《史记·太史公自序》)

《史记》凡一百三十篇,全书五部分以十二《本纪》为先,从记述时间而言,上起远古黄帝,下讫当朝汉武;从篇章安排来讲,开篇为《五帝本纪》(首帝即黄帝),末篇《太史公自序》属列传之末(列传第七十),却不书“传”而书“序”,足见非为个人作传,乃是关乎全书结构、笔法与立意的说明。作为一部通史,其篇首并非人之为人的物种起点,而是在历史中择其一点;这种人为的起点设定,必有因由,史迁提供的不是从无到有的“人之初”,而是人世的纪元。西人撰史以“首”(arche)为“起点”和“原则”亦作如是观。

一、黄帝为首:纪元与土德

黄帝为尊号,称帝前为轩辕,当时人世尽归神农氏(炎帝),然而神农氏已经衰微(“轩辕之时,神农氏世衰”),炎黄大战与涿鹿大战之后,黄帝既以武力得天下,却不愿以武力治天下,遂开始其“治民”的制作事业,黄帝之德正在于此,于是“有土德之瑞,故号黄帝”,黄帝之所谓正是土德之要义。(《史记·五帝本纪》)

然而,既是三代以前五帝之记,司马迁为何特意标明黄帝为土德,却避而不谈五帝中其余四帝在五德—五行中的位置?可见司马迁即便受到邹衍的影响(“邹子之徒论著终始五德之运”),也极其有限(批判邹衍“怪迂阿谀苟合之徒自此兴”,见《史记·封禅书》)。秦朝首次使用五德说定位本朝德性状态,可以说史迁援用此法追溯黄帝的德性定位,有限的使用或可见其笔法,《史记》后文五德之论便是秦汉两朝在五德中的归属。既然只有这两处谈及德性定位,古今之变就跃然纸上了。

二、汉承秦制:水德的延续

1. 汉朝祖制:沿用水德

武帝太初元年(前104 年),汉朝以土德自居,史迁特意申说黄帝的土德德性,作为汉朝的模范,是五德终始循环中第一次循环(从土德到土德),同时也保留了对汉朝德性评判的可能,以黄帝土德之先名贬抑汉朝土德之自命。既然黄帝之德是第一次土德(元德)在人世中的绽开,那么,担纲第二次土德的汉朝是否意味着纪元的再次开启(“时间开始了”)?然而,太初之前,汉朝的德性定位都是水德。

汉朝是水德还是土德的本朝德性定位,基于若干历史问题的讨论,最重要的便是前朝(秦朝)能否在五德中居有一德,这关乎秦汉之际的历史书写与德性判定。秦始皇“推终始五德之传,以为周得火德”(《史记·始皇本纪》),秦代周而起,以水克火,应当为水德。既然周秦之变带来德性变化,秦汉之变也应当迎来水土之间的德性变化——由秦朝的水德变为汉朝的土德。可是,高祖时负责历法事宜的计相张苍“推五德之运,以为汉当水德之时,尚黑如故”,秦朝自以为水德,故尚黑色。张苍此论无疑是秦汉同德,汉代秦而起却与之同德,不是否认秦朝为五德之一,这恰恰是开朝君主刘邦定下的汉朝祖制。

汉朝所要反对的是原先的暴秦,按照怀王之约,刘邦先入关中,成为秦国新王,据此建立的刘汉一朝便接续了秦国的传统,从而使秦制成为新朝的一种立朝资源。吊诡之处在于,刘邦起而反秦,立朝却汉承秦制。他所反抗的对象反倒成了约束他的历史资源。“周秦之间,可谓文敝矣。”(《史记·高祖本纪》)秦不能救“文敝”,秦政之失,不在于立朝的武力选择,而在于没有着手立教。3 汉承秦制,则立朝而未立教。

立教就是本朝的德性定位,与制度(君臣)和历法(天人)的设计息息相关。“萧何次律令,韩信申军法,张苍为章程,叔孙通定礼仪。”(《史记·太史公自序》)皆是汉不改秦德。秦始皇推演五德,确立的水德是秦朝的德性而非他一人的德性,因此他有“传之二世、三世乃至万世”的渴望;汉高祖虽然为汉朝确立了水德,但不过是秦朝德性的延续而非克服,这一德性定位的缺陷已作用于他本人——既然汉朝德性只是秦朝德性的延伸,而他又是代秦而起的,那么他就要在五德说之外为自己寻求立朝神话以正名,而有汉一朝则留下了本朝德性定位的立教问题。

2. 惠吕顺守:黄老之术

立朝时刻的高祖尚没有余力考虑立教的问题,所以认为“为天下安用腐儒”(《史记·黥布列传》),遂不用儒生。而陆贾言必称《诗》、《书》,反受高祖责骂之,遂辩称可以“马上得之”怎可“马上治之”,“逆取顺守,文武并用,长久之术”。言下之意,暴秦之后需要摆脱秦法,拥抱“新的生活方式与制度”,国朝已立而国教未定便遗留了何以“导民以德”的大问题。因为有了这番洗涤,惠帝四年(前191 年),不复使用秦时《挟书律》,但仍旧以吏

为师。

惠帝虽然为帝七载(前195—前188 年),但政归吕后,所以史迁直接书以《吕后本纪》。吕后期间(前195- 前180 年),史迁以“垂拱而治”记之,包含三个层次:汉朝初立,“黎民得离战国之苦”,“君臣俱欲休息乎无为”(君臣关系),“惠帝垂拱,高后女主称制”,“刑罚罕用”(用法),“民务稼穑,衣食滋殖”(官民关系)。4

惠吕垂拱而治与二人信奉黄老之术不无关系。曹参为汉相,清静无为,沿用萧何之制,可谓“萧规曹随”;选用“重厚长者”,至于“欲务名声者”则罢免不用。而惠帝年少,或希冀有所作为,故发问于曹参,曹参反问,惠帝自承无法与高祖相比,而曹参又似不及萧何。于是曹参道出制作与因应之别:“高帝与萧何定天下,法令既明”,只需沿用祖制,“遵而勿失”便可以了(《史记·曹相国世家》)。

惠帝与吕后的统治资源端赖于高祖,因此所谓“无为而治”、“休养生息”不过是“逆取顺守”,与“清静无为”的内圣修炼无关(从而并非“内圣外王”一途),无论曹参还是吕后(萧规曹随,沿用祖制),其所谓“无为”都有时势所迫,可以说是不得已而为之,或不得已而不为,这里的“无为”实际是“无违”,“因循为用”(《史记· 太史公自序》)。5“天下初定,方纲纪大基,高后女主,皆未遑,故袭秦正朔服色。”(《史记·历书》)惠吕不敢造次,沿袭秦正朔服色,就是无违汉承秦制的汉朝祖制。然而,司马迁的叙事中,黄老不仅有“清静无为”,还有“刑名”,如何化解“黄老之术”的内在张力?

三、文景之治:无为与有为

1. 德性重定

文帝起用贾谊为博士。贾谊率先提出为汉改德,其实是新兴儒生提议展开德性标准问题的讨论。儒生贾谊以为立朝二十余年,业已完成立朝后的初步转型,天下承平,人心思定,需要立教,如此方为真正的“时间开始了”。“高祖集团是材质上的开国,而贾生则是精神或理想上的开国。”6 其中所谓正是立朝与立教二事。然而,如史迁所记,“孝文帝初即位,谦让未遑”,实际历史惯性在此,已成为立朝资源,何以变更是难题;即位之初,皇权未稳,当平定局势才可有所作为。

文帝意欲有所作为,有意让贾谊承担更高责任,“议以为贾生任公卿之位”,从而主持立教之事,却遭到周勃、灌婴等人的反对(《史记·屈原贾谊列传》)。“自汉兴至孝文二十余年,会天下初定,将相公卿皆军吏。”(《史记·张丞相列传》)史迁反复申张“自汉兴至孝文二十余年”,心有戚戚焉。权臣以黄老而反儒术仅是结果,原因正是以儒立教必定会重定立朝后确立的权力秩序,作为权臣岂会坐视不管?

2. 改历变法

张苍沿用秦制而不愿重定正朔——改历即立法,沿用秦制就要沿用秦德,那么代秦而起的汉朝之德在哪里?在贾谊和公孙臣等汉儒看来,张苍认定汉朝延续秦朝的水德,恰恰无视汉朝是取代秦朝的新朝,而只将其视作秦朝德性状态的接续。此言一出,当然意味着批判立朝以来历代沿袭秦制的德性认定。政争的言辞背后是立朝前后秦汉两德认定的若干历史问题的争论。立朝前后的历史要重新书写,这不仅是一个叙事的转换,还关系到当今汉朝向何处去的追问。汉儒认为,汉朝不应当作为秦朝的延续,新朝应当有“新语”(陆贾)和“新书”(贾谊)。然

而,文帝之时,三种力量主张改制——儒者则贾谊,阴阳则公孙臣,方士则新垣平,7 终未能成行。

3. 窦后无为

文帝去世后,政归窦太后。“窦太后好黄帝、老子言,帝及太子诸窦不得不读《黄帝》、《老子》,尊其术。”(《史记·外戚世家》)吕后干政提供了政治经验——吕后因高祖之魂而干政,岂能违背祖制?窦太后因文帝之魂而干政,岂能悖于文帝?恰如惠帝无为而无违,景帝在窦太后干政之下,虽有施展之志,终究无所作为。立教改德兹事体大,无法着手。窦太后掌权,而群臣深恐吕后再现人间,略有牵制;景帝所能做的只在君臣关系一节,即削藩之事,实为立朝之余韵。

文景时期,虽仍以黄老之言无违汉初祖制,但已逐渐松动。所以,景帝便已任用辕固生与董仲舒为博士。儒家与黄老的争论,在汉朝最著名的例子便是景帝时期辕固生与黄生之辩,即弑君论与受命说的争辩。黄生讲“汤武非受命”,实乃弑君。辕固生驳斥,“桀纣虐乱,天下之心皆归汤武”,民心所向,“汤武不得已而立”,岂非受命于天?此为“正德”之说,黄生则将话题引向“正位”,帽与鞋不可以互换,则桀纣虽暴,仍为君上,汤武虽圣,仍为臣下,不可以错乱其位。历史的讨论往往带有现实的思虑,黄生此言迫使辕固生交待心中最关切的问题:果真如此,则“高帝代秦即天子之位”岂不也是弑君?黄生的说法更要命的地方在于,细究下来,他所代表的黄老学说会颠覆汉朝的统治正当性——既然应当“无为”—“无违”,君臣职分不可变,何以会有秦汉之变?那么,汉初所采用的“汉承秦制”(高祖)和“萧规曹随”(吕后)非但不能巩固汉朝政权,还可能颠覆它。文景二帝虽未能实现立教之业,然而山雨欲来,不可不察也。

四、文武并用:“且战且学仙”

立朝六十余年时,武帝登基,“汉兴至于五世之间”(《史记·儒林列传》),五年后窦太后去世,天时地利人和,立教改制的事业总算要展开了。武帝时期的史迁,以黄帝为篇首,岂无古今对照之心?公孙卿提倡“汉当复兴黄帝之时”,便是欲以神话之黄帝取代历史之黄帝,从而为当朝制作神话。《史记》中,黄帝为土德,为纪元;武帝为土德,为新纪元。如此一来,则武帝胜过黄帝?“唯唯,否否。”(《史记·太史公自序》)恰恰是黄帝构成了对武帝的批评。

如《封禅书》所示,司马迁或明或暗地对比秦始皇与汉武帝(①秦汉古今之变);8 而当与《封禅书》对勘阅读的《五帝本纪》则呈示了更加宏大的人世,暗中对比了黄帝与汉武(②远古与当下的古今之变),二者同居土德之位,小大之辨立现——相较于黄帝而言,汉武帝“有土德之称而无土德之实”9。司马迁又以黄老之术命名文景之治,何尝不是暗中对比有汉一朝的“黄帝”(文景帝)与汉武帝之别(③有汉一朝古今之变),文帝虽也有后人所谓“不问苍生问鬼神”之事,但已可说是“德至隆”,不至于徒留对黄帝的“此情可待成追忆”;而另一方面,武帝求仙仿黄帝,则是失之于末流,背弃了黄帝之政。古今之变于此义大矣。至此,我们可以铺陈由秦至汉武之制度与官奉学说之大要。

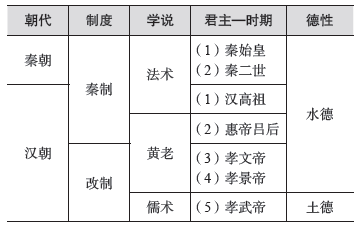

表1:秦至汉武之制度与官奉学说

-----------------------------------------------

1 董成龙,法学博士,北京外国语大学历史学院讲师。本文节选自同名文章,原文两万余字,载《天府新论》2018 年第2 期。

2 [ 清] 章学诚:《文史通义·书教下》,上海:上海古籍出版社2012 年版,第14-18 页。

3 陈苏镇:《汉代政治与〈春秋〉学》,北京:中国广播电视出版社2001 年版,第9-10 页。

4 李开元:《汉帝国的建立与刘邦集团——军功受益阶层研究》,北京:三联书店2000 年版,第257 页。

5 阎步克,《士大夫政治演生史稿》,北京:北京大学出版社1996 年版,第268-299 页,尤见第277、291 页。

6 牟宗三:《历史哲学》,长春:吉林出版集团有限责任公司2016 年版,第231 页。

7 牟宗三:《历史哲学》,长春:吉林出版集团有限责任公司2016 年版,第262 页。

8 洪涛:《司马迁与古今问题——读〈史记·封禅书〉》,载氏著:《心术与治道》,上海:上海人民出版社2013 年版,第

163-193 页。

9 司马迁在许多方面暗中对比了黄帝与汉武帝,参见陈文洁:《司马迁之志》,第112-114 页。另需注意钱锺书先生特别提

示,李邺嗣言:“盖《黄帝本纪》,实太史公之谏书也,当与《封禅书》并读。”参见李邺嗣:《杲堂文钞·五帝本纪论》,

转引自钱锺书:《管锥编》(一),北京:三联书店2007 年版,第417 页。