在一开始的闭塞阶段,只有在2000 年左右的出版物才会考虑,它们讨论的是知识交流问题。最有趣最重要的交流问题和世界观融合的问题,尤其是宗教问题,却不会成为讨论的对象。

近期的研究呈现出丝绸之路的新面目。因此就如芮乐伟·韩森通过无数协议、货单和法律纠纷所展示的那样,丝绸之路绝不是一条从欧洲最西部通往亚洲最东部的远距离公路。相反,丝绸之路是一个各种贸易线路广泛交织在一起的网络,主要的区域零售贸易藉此可以连接。奢侈品可以从一个贸易伙伴的手里转到另一个伙伴手里,经过无数中转站, 最终抵达远东或者极西地区。

Wieczorek 和Lind 研究的结果显示,丝绸之路绝不是奢侈品的运输线路,而是一个“自行组织的网络,其通盘运作根本无法筹划,甚至无法从一个贸易点去管理。”丝绸之路是地中海和黄海之间、也是西伯利亚和印度次大陆之间的关系网,而且也连接了常遭忽略的南北轴线。(Wiezcorek and Lind, 2007b, 22).

尽管有1990-2010 年间现代古典考古学的惊人发现,仍然有无数的疑难问题需要解决,包括考古学自身,尤其是从可见的现场发掘环境中得不出真正来源地的结论:这并不仅仅是物品材料的问题, 而且也涉及到生物的问题,尤其是人类,它们有时乍一看好像直接来自欧洲。实际上,传世文献和现代考古学都不能提供可靠的信息,告诉人们这些早期生物材料的来源。

正是在这里,考古学的最新科学和分子生物手段派上用场,它们早在20 世纪末就和最近的技术结合在一起并得到发展。

所以我们的目的就是持一种怀疑的立场,要从考古发现的欧亚大陆最远两极——即欧洲和中国——出口的物品中寻找证据,有时甚至从早期的朝鲜或日本寻找材料。讨论考古发现时,我们或者用考古学领域现代自然科学和/ 或微生物手法得到的最新考古发现来完善现有文献,或者将二者相比照。因此医学和科学参考文献的书目,即Pub Med 和Web of Science,很可能会被作为欧亚知识交流史的新资料,作为新近出版物的依据得到系统的使用。我们使用的词目有:

● 丝绸之路

● 丝绸之路与历史

● 丝绸之路与考古学

● 丝绸之路与基因或基因学

● 丝绸之路与疾病

这里面有太多的数据,包括很多误报的书目数据,因此我们的研究只能限制到最近10 年甚至5 年的结果。

这让另一点也变得清晰起来:这份论文/ 演讲只能是窥豹一斑。因为除了刚才提到的那些局限, 上述书目文献主要涉及的都是英文资料,而且主要来源于医学、生命科学和自然科学领域。那些在中国和德国出版的非英文文献在这些书目中并未体现出来。因此可以说目前所利用到的这一领域的相关参考资料至多不超过总量的25%,甚至更少,而且由于时空的问题,这些材料还经过严格的甄别和选择。

3.2 在远西(欧洲、小亚细亚地区)出土的远东(中国)出口物品

丝绸及其制品

罗马帝国时代的记录材料里就已经记录了丝绸进口,因此自汉代以来,在西方沙漠地区如叙利亚的帕尔米拉古城就有关于中国丝绸的考古证据。

但是,几十年来欧洲考古学家一直试图解决“汉代以前欧亚大陆的丝绸问题”。古代丝绸的问题涉及很多方面:

● 丝绸这样的精细的织物经过多个世纪极容易腐烂

● 古代的丝绸真是中国丝绸,还是其他的蚕丝材料?

● 所以,这些丝织品真是通过丝绸之路从中国进口的,还是从印度、美索不达米亚或希腊生产和传播出去的?

西汉以前中国外地区的丝绸或疑似丝绸的抵达范围以及和大夏建立正式贸易的尝试

(地图来源:Good 1995: 960; Margariti 20111)

丝绸之路考古学家发现的丝织品会通过上述提到的中德合作项目得到更全面的分析,这个项目创造了一个“丝绸之路流行风”(silk road fashion)的术语。

丝绸及其制品领域的另一个主题也很复杂,分析古代的染料。

3.3 在远东地区(中国)出土的从远西(欧洲、小亚细亚地区)出口的商品

玻璃制品

古代典型的中国玻璃沿着沙漠丝绸之路向西传播,那只是从汉代开始,并且也没有超出新疆地区。只有少量中国汉代以前的玻璃或珐琅器制品在蒙古和西伯利亚发掘出来。

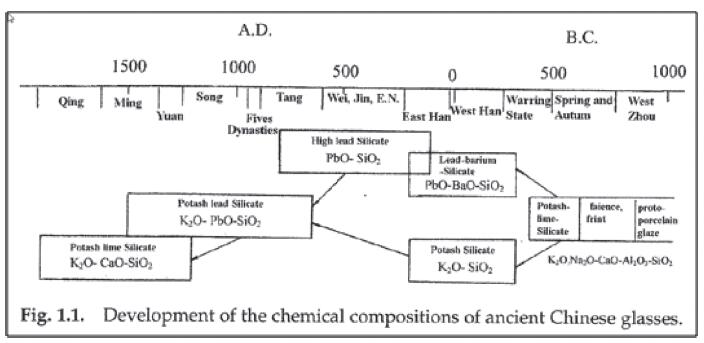

中国制造的玻璃和中亚或欧亚大陆西部地区的不同。周朝的玻璃制品的化学成分和珐琅器比较相似,制造技术来源于陶器和上釉技术。

直到公元前500 年,珐琅器和现代意义上的玻璃才在中国通过增加冶炼炉的温度和改变成分得到生产。但是这些碱- 石灰- 硅酸盐,后来是铅- 钡- 硅酸盐或者钾碱- 硅酸盐玻璃的构成还是和世界其他地区的玻璃制品大不一样。在中国玻璃主要用来制造贵重物品,模仿一些稀有的宝石,如宝玉。

古代中国玻璃的化学成分的发展 (图表来源: Fuxi 2009: 8)

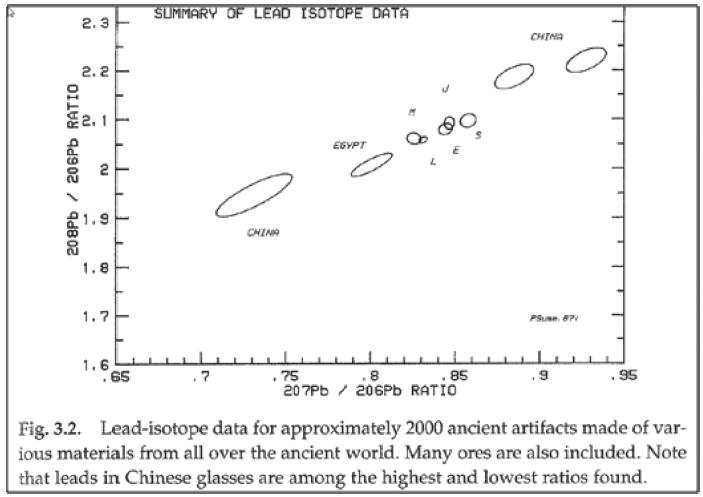

两千件包含中国玻璃的制品。中国玻璃里含有特殊的铅,因此可以和其他地区的玻璃区分开来。

对世界各地搜集的大约2000 件由各种材料制成的古代物品

所作的铅同位素分析数据, 其中包含很多矿石。

中国玻璃中的铅含量分别占最高和最低比

(材料来源:Brill 2009: 115)

其他来自地中海或者波斯的玻璃珠在新疆沙漠地区春秋或战国时期的墓葬里出土。在Sampula 沙漠,发现典型中国设计的耳坠。所以在丝绸之路的南部,同一座墓葬里发现了来自中国、波斯甚至小亚细亚地区的制品,但时间只能确定到后汉时期(公元前1 世纪)。

总之,沙漠丝绸之路沿线发现的古代玻璃显示出一条界线:中国玻璃只出现在乌鲁木齐或吐蕃以东。

西北丝绸之路与古代中国的玻璃分布 (地图来源:Fuxi 2009: 54)

3.4 考古发现得到的生物体的迁徙或空间交流

3.4.1 人员(依人体测量学或文化而重建的种族类别)

对西方考古学家而言,从塔里木或阿尔泰山地区发现的干尸看起来和现代欧洲人差不多,虽然它们距离欧洲的距离那样远,这一点尤为令人称奇。

但是,他们必须记住的是,这些人很可能并不是从大西洋沿岸迁徙而来,而是这些印欧人种的祖先很可能来自中亚咸海。甚至粟特人也可能参与到北部沿线的远距离贸易中来,从新疆、西伯利亚或哈萨克斯坦发掘的人,他们到底走了多少距离至今还不知道。墓葬地点的改变很难证明迁徙,甚至难以证明一般性的转移,尤其是并没有从另一个地方完全照搬来的特殊墓葬形式。

所以要通过墓葬里的人工制品确定本地墓园里的“外来户”显得异常困难。所以问题就是:最近的生物学数据对这个问题有多大贡献?

中国西北地区与中亚毗邻,是欧亚大陆的中间地带。此外,经过中国西北地区的丝绸之路曾经在东西方交流中起到过关键作用。但是我们对这个地区人口的基因构成所知甚少。Shou 从中国西北14 个民族中收集了503 份男性样本,结果显示这些人的基因有显著差异,总体而言他们的基因背景与中亚地区的人更相似,而非东亚。 现代西北人的祖先是早期聚居西北的东亚人和后来东迁而来的中亚人的混血。这种混血可追溯到过去的10000 年间。他们的种系可能在中亚人东迁的过程中进入中国。欧亚西部通过基因流传到中国西北现在民族的影响非常微弱。(Shou et al., 2010).

考古学研究提出在丝绸之路建立以前欧亚大陆上就有人员流动和长距离贸易的论点。研究中使用了生物学上得来的锶同位素分析,用来评估丝绸之路建立以前亚洲内部人口活动和文化交流的程度。帕米尔高原东部铁器时代早期的一座墓葬里,有34 具遗骸间展现出相当大的变率,其中有10 具可辨认为移民。把这个比例(10/34)和该地区1909 年的人口统计数据(其中有3% 为非本地人口)比较可以发现,2500 年前在帕米尔高原地区就存在相当高的人口迁徙行为。而且,外来的随葬物品,例如来自中国东部地区的丝织品,来源于近东地区的角质竖琴,清楚的显示出高原地区在丝路建立以前就存在着不同文化间的互动。(Wang et al., 2016)

中国西北的丝绸之路沿线生活着好几个土生土长的民族,他们有着截然不同的文化和社会习俗, 也许是地理上的隔绝和不同的语言传统带来的结果。但是也可能是过去两千年间大量的贸易活动和其他交流活动,造成这些民族的不同基因库之间有了融合。系统进化树和主要成分分析显示,生活在新疆乌鲁木齐自治区内的4 个民族和另外9 个生活在丝路上部地区的民族之间存在明显的差异模式。进一步的分析显示,中国西北地区的民族之间存在高水平的基因流动和种群混合。地理区隔要比语言隔离更能解释大比例的基因方差(21.58% 比2.3%), 这也和地理因素对世界其他民族的影响相吻合。(Zhang et al., 2014)

欧亚大陆的人员流动和人口迁徒

位于古代丝绸之路上的塔里木盆地在东西方人口迁徙和文化交流的历史上起过非常重要的作用。但是,相关历史事件发生的确切时期和这一地区人口的来源分布仍然有待辨析。Li 展示了在新疆塔里木小河墓地出土的人类遗骸的分析数据,这是目前在塔里木盆地发现的有人类遗骸的最古老的考古遗址。结果显示小河地区的民族是来自东西方民族的混血,这意味着在青铜时代早期塔里木盆地就生活着混血民族。据我们所知,这是塔里木盆地生活的混血民族的最早的基因证据。(Li et al., 2010)

3.4.2 驯养的动物

我们知道,驴子是最早的一种驼畜——也许比牛还要早,肯定比骆驼早。最近的一项研究“中国驴的驯化过程及其传播路线”就质疑了这个论断。在这项研究中,系统进化分析显示,古代的中国驴有着极高的线粒体DNA 多样性和两个明显的线粒体母系血统,即已知的索马里和努比亚血统。这些结果显示,中国饲养的驴子其母系来源很可能与非洲的野驴有关,包括努比亚野驴和索马里野驴。和历史记录结合起来看,这项研究的结果意味着这种饲养的驴子早在汉代以前就已传播到中国北部和西部地区,那时中国饲养的驴的数量急剧上升,以满足贸易扩张的需求。在唐代丝绸之路达到巅峰的时期, 它们自身也可能成为商品,或者被用来在丝路沿线运输其他商品。(Han et al., 2014)

“哈萨克马是新疆地区最重要的一个古代马种, 它们对其他地区马匹繁殖和种类改良的贡献非常大,但是它们的遗传多样性和种群结构却不容易理解”。Gemingguli 等人在最近的基因研究中发现,中国和哈萨克斯坦的哈萨克马身上存在高水平的遗传多样性。“但是,在两个国家的单倍群和地理来源之间并没有观察到明显的对应关系,也没有观察到重要的种群差异。”这可能是过去这两个国家之间通过丝绸之路频繁接触带来的结果,或者是由于长期的异型杂交以及和外来马匹间的杂交带来的结果。(Gemingguli et al., 2016)

Warmuth 等人对马匹的研究在基因层面也得出同样的结果,可资比较。“遗传分化的整体水平比较低,与研究地区历史中高水平的基因流相一致。空间遗传结构呈现出重要但比较微弱的远离大陆的孤立特征,没有证据证明目前出现的显著的遗传聚类。结合景致特征极大提高了数据的适应性,但是当我们控制地理距离时,只有遗传差异之间的关系和丝绸之路变得很重要,支撑这个古代贸易网络有效运作,以促进基因流在地形复杂的景致中穿越极大的地理距离。”(Warmuth et al.,2013)

蒙古牛作为最普遍的种类,具备严格的中国北部地区牛的形态学特征,对蒙古牛的研究得出的结论是,这种典型的中国牛是和来自印度的牛杂交的结果。“历史和考古记录显示,在公元前2000 年牛被引入新疆地区,瘤牛在公元2 世纪才在新疆出现。这两种牛在新疆共同生活了几百年,这从吐蕃地区的阿斯塔纳墓地(公园3-8 世纪)出土的泥塑和木雕作品可以看出。多种证据显示最早的瘤牛基因渗入蒙古牛很可能发生在公元2-7 世纪期间,通过新疆地区的丝绸之路得以实现。这个结论与以前的猜想不同,那时认为瘤牛基因渗入蒙古牛发生在13 世纪的蒙古帝国时期。这在时间上比以前的猜想提前了1500 甚至2000 年。(Yue et al., 2014).

更让人惊讶的结果是鸡,它一直被认为是中国人餐桌上的一道最主要也是最古老的菜肴。“鸡是世界上最普遍的饲养动物。但是它们被驯养的时间和地点100 多年来一直存在争议。中国,尤其是中国北方,一直被认为是饲养鸡的最早地区之一,因为很多考古遗址中都发现了许多鸡的遗迹。但是要从中国早期全新纪遗址里确认考古学上的家养鸡骨骼还存在争论。在这份研究中我们分析了1831 例鸟类骨骼,其中包括429 例从中国北部和中部地区18 个新石器时代和青铜时代早期遗址发现的以前被认为是“ 家养鸡”的骨骸。尽管对 55 例现代中国原鸡种 属的骨骼所作的形态学种类认定标准,包括家养鸡和野生的红毛原鸡,还没有完全建立,经过再次分析这些“家养鸡”的骨骼发现,其中没有一例来源于鸡类。此外,在18 个遗址中只有2 个曾发现过可确定为鸡类骸骨的骨骸,显示在全新纪早期和中期的中国北部和中部地区,鸡既不是普遍饲养也不是广泛分布的动物。(Eda, 2016)

3.4.3 谷类

Jones 等人在2016 年指出:今天全球范围内很多重要的农作物,包括小麦和大麦,是在10000 和11000 年前开始在亚洲西南部种植的,然后在东半球传播,到达欧洲、北非,经过欧亚大陆向东传播。它们的传播路径一直是争议的焦点,但是通过欧亚大陆的考古植物学遗迹的普遍日期测定,这个传播路径渐渐得以揭示。最令人感兴趣的是Zhao 等人所做的工作,他们提出小麦传播到中国的三条路径: 第一是通过欧亚草原,第二是通过海路从印度到欧亚大陆东海岸,第三是沿着河西走廊,构成中国西部的丝绸之路的一部分。(Jones et al., 2016).

小麦这种谷物普遍被认为是从西亚传入的。在西亚从公元前8000 年开始小麦就已出现,并被欧亚大陆的人普遍种植和改良。在中国,小麦似乎在公元前2000 年出现在人口密集的东部地区(黄河流域),甚至比中国西部(新疆,公元前2000- 1500 年)还要早几百年,因此很可能有多种传播渠道,有时可能来自北部邻居而不是来源于西部邻居。(Liu & Chen 2012, 92-94)在公元前2000 年期间, 在西部地区,小麦取代越来越多的原生黍类作物, 这些黍类作物是在旧石器时代晚期的黄河流域地区, 从公元前7000 年左右开始种植的。在公元前5 到3 世纪的沙漠丝绸之路上曾发现过黍类作物制作的 面团。

但是,在五六千年间的传播速度似乎很难超过每年一两千公里,传播的范围显得比西风带的众多种子的传播更为迅速。

Spengler 等人的文章强调业余的游牧民族、业余的定居生活在谷类发展中所起的作用。他们提供了从欧亚大陆中部的山区和沙漠地带的田园营地发现的新的考古植物学分析结果,记录了迄今所知在季节性流动的牧人中也有农作物种植的最久远的证据。Tasbas 和Begash 遗址发现的碳化谷物显示了公元前3000 年早期从亚洲西南部和东亚地区传播到亚洲内陆的第一批谷物。到了公元前2000 年的中期, 山区和沙漠里的季节性营地显示欧亚大陆的游牧民族在生存策略里吸收了种植玉米、小麦、大麦和豆类的技术。这些发现把欧亚大陆中部牧民中使用家庭种植的编年史往前推了大约2000 年。(Spengler et al., 2014).

3.4.4 发酵、酿造、白酒和啤酒

与谷物相联系,我们自然想到了对它们的发酵、酿造和加工。“通过对新石器时代早期中国河南贾湖遗址中古代吸收到陶罐中的有机物所作的化学分析显示,这些混合酿造的饮料中含有大米、蜂蜜和水果(山楂或葡萄),早在公元前7000 年时就已经生产。这个史前的饮料为公元前2000 年里出现的独特的谷物饮料,它们作为液体完好地保存在密封的商周时期的青铜器中。这些发现提供了直接证据,证明在古代中国文化里存在谷物发酵的饮料,它具有相当的社会、宗教和医学价值,有助于解释商朝甲骨文里的最早的描述。(McGovern et al., 2004).

最早的制造啤酒的配方几乎和大麦生产的证据同时发现。“西安米家崖遗址发现的陶罐提供了第一份直接证据,根据对淀粉、植物化石和化学残留的分析,可以证明中国很早就存在啤酒酿造行为。我们的数据显示出令人惊讶的啤酒配方,其中高粱, 大麦,薏米和植物块茎被放在一起发酵。结果显示中国人早在5000 年前就采用特殊工具制造出有利的发酵环境,从而建立了先进的啤酒酿造技术。我们的发现还显示早期啤酒酿造可能促进了大麦种植的迁移,从欧亚大陆的西部迁移到中国中部平原地区, 直到3000 年以后庄稼才成为这个地区农作物的一部分。”(Wang, 2016).

3.4.5 水果和蔬菜

从公元前3000 年末到公元1000 年初,食物全球化迈出了第一步,很多重要的农作物和动物,原本在中国、印度、非洲和西亚内部种植和饲养,穿过中亚地区,极大促进了欧亚大陆农作物的多样性。他们的论文带来了一个考古植物学的数据库(AsCAD),用来探索这些农作物沿着东西方交往的南部和北部路线迁移的证据。比如,农作物从近东地区通过印度和中亚迁移,就依靠小麦和大麦从公元前8000 年到2000 年间抵达中国的过程来检验。

pulses 和胡麻在汉代才完成这个迁移的过程,而且从来没有完全本地化,这个案例也得到讨论。然后讨论转向中国的黍、稷、小米、桃、杏,追溯它们从公元前5000 年到公元前2000 年间的迁移情况。中国的稷传到欧洲,小米传到印度北部,桃子和杏子传到克什米尔和巴基斯坦的斯瓦特(Swat)。最后,中国的粳稻移植到印度,催生了籼稻,这个现象也讨论到,它可能要追溯到公元前2000 年。这些庄稼的传播路线包括经过亚洲内陆山脉走廊,穿过中亚,那里有小麦、大麦和中国黍的切实证据,然后抵达北方。至于粳稻,杏和桃的传播路线则不太清楚。北方的路线可以和经过印度东北、西藏和中国西部的的路线相对照。并非所有的路线都同时存在,这篇文章突出那些精选的农作物的长距离迁移, 而不是农民携带植物种子的扩散模式。(Stevens et al., 2016)

葡萄相对于其他没有人工种植的物种会是一个好的追踪物。有些考古发现的葡萄酒种子甚至在青铜器时代早期的中国遗址上就已发现。但是这些葡萄大部分都是野生品种,而不是地中海的品种。在新疆的一座古墓中出土了人工种植的葡萄树的一片木材,日期是公元前300 年,这可以作为证据,证明吐蕃地区的葡萄栽培方法,可能是从希腊迁移而来, 这也可以通过这段时期内发现的具体的装饰品来证明。(Jiang 2009, cf. also Wieczorek 2007: 74sq).

胡桃是经济上比较重要的作物,全世界范围内都在种植,它的木材和坚果都有价值。人们基本认为胡桃在末次冰胜期以后在亚洲原生地几乎是在完全独立的状态下存活下来并自发生长的。尽管它的自然地理环境很孤立,胡桃在人类管理和开采的影响下经过了很多个世纪的进化。我们评估了这个假设,即亚洲胡桃目前的自然基因资源的分布至少部分是古代人的分散活动、人们的文化交往和造林活动带来的结果。基因分析和人种语言学、历史数据结合在一起显示,古代贸易路线如波斯御道和丝绸之路,让胡桃从伊朗和外高加索传到中亚、然后从中国西部到东部的长距离传播成为可能。古代商业打破了塔什干和撒马尔罕(乌兹别克斯坦的中东部) 地区本地生长的胡桃的空间基因结构,丝绸之路以北的北部和中间路线都在这个地区汇聚。除了胡桃的经济价值以外,我们的研究描述了一个可选的方法,用来理解那些长寿的多年生树木品种的遗传资源怎样受到地理和人类历史互动的影响。(Pollegioni et al., 2015)

3.4.6 茶叶

中国是茶叶的源产地。但是茶叶生产和日常使用的开始时间还没有确定。所以我们都很高兴地听到,茶文化在中国的早期起源现在有了生物分子学的证据来证明。

从中国西藏西部的阿里地区和丝绸之路开始的西安发现的古代植物遗存中提取的植硅体和生物分子成分显示,早在2100 年之前,茶叶就已开始在中国种植,以满足西汉王朝的饮茶习惯。然后它在公元200 年传到中亚,比之前的记录要早几百年。长安和西藏阿里地区茶叶最早的实物证据显示,西藏高原的丝绸之路的分支在公元2 到3 世纪时就已经建立起来。

小结- 结论

现在的“书写材料发现以前的欧亚知识交流” 问题,总结了历史学、现代考古学和利用科学和分子生物手段开展的研究取得的成果,显示出一个差异更明显因而较为初步的图景。

基于这些研究结果和从历史学、考古学中得到的珍贵的启示,我们可以推断,至迟从新石器时期开始,很可能还要更早,欧亚之间就存在知识交流活动,因此它存在于书写材料之前。

这种交流包括货物、产品、技能和动物。知识的运输和货物的运输非常相似,都是通过货物和产品的贸易、技术人员的迁徙,新的知识得以传输, 新的技能得到吸收和同化。

特定的人员,显然是在过渡地带,如沙漠丝绸之路,发展了他们的文化,通过与其他文化间稳定的交流过程,某些新的东西得到发展。

这就意味着:广泛意义上的交流过程很少会遭遇完全独立、未受到触及的领域。相反,交流过程

通常建立在文化特殊性的基础上,这种文化特殊性反过来又代表了一种混合,一种不可分割的以前交流过程的混合。

正是在这个意义上,我们讨论的是欧亚之间的知识交流,而不是欧亚之间的知识迁移。

目前的研究只是一个小规模的、极其不完善的选项。因此精确的初步研究很有必要。这些研究, 如果成功并且前途可观,就可以系统的扩展成各种研究项目,例如针对具体产品、具体技能或具体程序的研究。

总之,这些初步的调查和简单的初步研究也可以用来研究其他地区的知识交流和文化互动:我们开始的例子讨论的是欧洲,在东亚地区还有其他地方,例如从西伯利亚到印度尼西亚的南北轴线,或者从朝鲜到日本的丝绸路线的继续。

丝绸之路一般都被看成联系非洲和欧亚大陆农业文明主要地区的一个交流体系,被看成起源于古典时代。对丝绸之路的历史和作用的修正看法显示, 至少从青铜时代开始,整个非洲和欧亚大陆就通过复杂的交流网络联系在一起。它提醒我们,非洲和欧亚大陆拥有共同的历史,尽管它的很多不同地区间存在着生态和文化上的多样性。

Literature

ABLIMIT, A., QIN, W. B., SHAN, W. J., WU, W. W., LING, F. J., LING, K. H., ZHAO, C. J., ZHANG, F. C., MA, Z. H. & ZHENG, X. F. 2013. Genetic diversities of cytochrome B in Xinjiang Uyghur unveiled its origin and migration history. Bmc Genetics, 14.

BO, W. & LIPENG, L. 2009. Glass artifacts unearthed from the tombs at the Zhagunluke and Sampula cemeteries in Xinjang. In: FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) Ancient glass research along the silk road. New Jersey et al.: World Scientific.

CHANG, K.-C., XU, P. & ALLAN, S. (eds.) 2005. The formation of Chinese civilization. An archaeological perspective, New Haven / Beijing: Yale University Press / New World Press.

CHRISTIAN, D. 2000. Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History. Journal of World History, 11, 1-26.

CLARK, P. 2009. Bronze Age connections : cultural contact in prehistoric Europe, Oxford; Oakville, Oxbow Books.

EDA, M. 2016. Reevaluation of early Holocene chicken domestication in northern China. Journal of Archaeological Science, 67, 25-31.

FITZPATRICK, A. P. 2011. The Amesbury Archer and the Boscombe Bowmen. Bell Beaker burials on Boscombe Down, Amesbury, Wiltshire, Salisbury, Wessex Archaeology.

FLECKINGER, A. 2011. Ötzi 2.0 eine Mumie zwischen Wissenschaft, Kult und Mythos, Wien, Folio.

FRISCH, H.-J. 2016. Die Welt der Seidenstraße. Von China nach Indien und Europa, Darmstadt, Theiss - WBG.

FUXI, G. 2009a. Origin and evolution of ancient Chinese glass. In: FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) Ancient glass research along the silk road. New Jersey et al.: World Scientific.

FUXI, G. 2009b. The silk road and ancient Chinese glass. In: FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) Ancient glass research along the silk road. New Jersey et al.: World Scientific.

FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) 2009a. Ancient glass research along the silk road, New Jersey et al.: World Scientific.

FUXI, G., HUANSHENG, C., YONGQUING, H., BO, M. & DONGHONG, G. 2009b. Study of the earliest eye beads in China unearthed from the Yu Jialing Tomb in Xichuan of Henan Province. In: FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) Ancient glass research along the silk road. New Jersey et al.: World Scientific.

GEMINGGULI, M., ISKHAN, K. R., LI, Y., QI, A., WUNIRIFU, W., DING, L. Y. & WUMAIERJIANG, A. 2016. Genetic diversity and population structure of Kazakh horses (Equus caballus) inferred from mtDNA sequences. Genet Mol Res, 15.

GOOD, I. 1995. On the question of silk in pre-Han Eurasia. Antiquity, 69, 959-968.

GUILAINE, J. 2011. Caïn, Abel, Ötzi l’héritage néolithique, Paris, Gallimard.

HAN, L., ZHU, S., NING, C., CAI, D., WANG, K., CHEN, Q., HU, S., YANG, J., SHAO, J., ZHU, H. & ZHOU, H. 2014. Ancient DNA provides new insight into the maternal lineages and domestication of Chinese donkeys. BMC Evol Biol, 14, 246.

HANSEN, V. 2012. The Silk Road. A new history, New York, NY u.a., Oxford Univ. Press.

HANSEN, V. 2016. The Silk Road. A History with Documents, Oxford, OUP.

HAUSSIG, H. W. 1983. Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit, Darmstadt, Wiss. Buchges.

HAUSSIG, H. W. 1988. Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraße in islamischer Zeit, Darmstadt, Wiss. Buchges. [Abt. Verl.].

HÖLLMANN, T. O. 2011. Die Seidenstrasse, München, Beck.

JONES, H., LISTER, D. L., CAI, D., KNEALE, C. J., COCKRAM, J., PEÑA-CHOCARRO, L. & JONES, M. K. 2016. The trans-Eurasian crop exchange in prehistory: Discerning pathways from barley phylogeography. Quaternary International, 426, 26- 32.

KLIMKEIT, H.-J. 1988. Die Seidenstrasse. Handelsweg und Kulturbrücke zwischen Morgen- und Abendland, Köln, DuMont Buchverlag.

LI, C., LI, H., CUI, Y., XIE, C., CAI, D., LI, W., MAIR, V. H., XU, Z., ZHANG, Q., ABUDURESULE, I., JIN, L., ZHU, H. & ZHOU, H. 2010. Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the early Bronze Age. BMC Biol, 8, 15.

LIU, L. & CHEN, X. 2012. The archaeology of China: from the late Palaeolithic to the early Bronze Age CUP, Cambridge.

LU, H., ZHANG, J., YANG, Y., YANG, X., XU, B., YANG, W., TONG, T., JIN, S., SHEN, C., RAO, H., LI, X., LU, H., FULLER, D. Q., WANG, L., WANG, C., XU, D. & WU, N. 2016. Earliest tea as evidence for one branch of the Silk Road across the Tibetan Plateau. Sci Rep, 6, 18955.

MCGOVERN, P. E., ZHANG, J., TANG, J., ZHANG, Z., HALL, G. R., MOREAU, R. A., NUNEZ, A., BUTRYM, E. D., RICHARDS, M. P., WANG, C. S., CHENG, G., ZHAO, Z. & WANG, C. 2004. Fermented beverages of pre- and proto-historic China. Proc Natl Acad Sci U S A, 101, 17593-8.

MEZZAVILLA, M., VOZZI, D., PIRASTU, N., GIROTTO, G., D’ADAMO, P., GASPARINI, P. & COLONNA, V. 2014. Genetic landscape of populations along the Silk Road: admixture and migration patterns. BMC Genet, 15, 131.

PEKRIDOU-GORECKI, A. 2006. Silk. In: CANCIK, H. & SCHNEIDER, H. (eds.) Brill’s New Pauly. Antiquity. Leiden: Brill.

POLLEGIONI, P., WOESTE, K. E., CHIOCCHINI, F., DEL LUNGO, S., OLIMPIERI, I., TORTOLANO, V., CLARK, J., HEMERY, G. E., MAPELLI, S. & MALVOLTI, M. E. 2015. Ancient Humans Influenced the Current Spatial Genetic Structure of Common Walnut Populations in Asia. PLoS One, 10, e0135980.

POMERANZ, K. 2000. The great divergence. Europe, China, and the making of the modern world economy (= The Princeton economic history of the Western world), Princeton Univ. Press.

PTAK, R. 2007. Die maritime Seidenstraße. Küstenräume, Seefahrt und Handel in vorkolonialer Zeit, München, Beck.

PULAK, C. 1998. The Uluburun Shipwreck: An Overview. The International Journal of Nautical Archaeology, 27, 188-224.

REICHERT, F. E. 1992. Begegnungen mit China. Die Entdeckung Ostasiens im Mittelalter, Sigmaringen, Thorbecke.

ROSENTHAL, J.-L. & WONG, B. R. 2011. Before and Beyond Divergence. The Politics of Economic Change in China and Europe, Cambridge Massachusetts, Harvard UP.

SELBITSCHKA, A. 2014. Prestigegüter entlang der Seidenstraße? Archäologische und historische Untersuchungen zu Chinas Beziehungen zu Kulturen des Tarimbeckens vom zweiten bis frühen fünften Jahrhundert nach Christus. Teil 1 und Teil 2. Asiatische Forschungen, Bd. 154. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

SHAUGHNESSY, E. L. 2007. Chinese society in the age of Confucius (1000-250 BC): The Archaeological Evidence. Journal of Asian Studies, 66, 1129-1132.

SHOU, W. H., QIAO, E. F., WEI, C. Y., DONG, Y. L., TAN, S. J., SHI, H., TANG, W. R. & XIAO, C. J. 2010. Y-chromosome distributions among populations in Northwest China identify significant contribution from Central Asian pastoralists and lesser influence of western Eurasians. J Hum Genet, 55, 314-22.

SPENGLER, R., FRACHETTI, M., DOUMANI, P., ROUSE, L., CERASETTI, B., BULLION, E. & MAR’YASHEV, A. 2014. Early agriculture and crop transmission among Bronze Age mobile pastoralists of Central Eurasia. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281, 20133382.

STEVENS, C. J., MURPHY, C., ROBERTS, R., LUCAS, L., SILVA, F. & FULLER, D. Q. 2016. Between China and South Asia: A Middle Asian corridor of crop dispersal and agricultural innovation in the Bronze Age. The Holocene, 26, 1541-1555.

TIAN, J. Y., WANG, H. W., LI, Y. C., ZHANG, W., YAO, Y. G., VAN STRATEN, J., RICHARDS, M. B. & KONG, Q. P. 2015. A genetic contribution from the Far East into Ashkenazi Jews via the ancient Silk Road. Sci Rep, 5, 8377.

TIANLIN, L. 2014. Needham Puzzle: A Historical Approach.

UHLIG, H. 1986. Die Seidenstraße. Antike Weltkultur zwischen China und Rom, Bergisch Gladbach.

VON FALKENHAUSEN, L. 2006. Chinese Society in the Age of Confucius (1000–250 BC): The Archaeological

Evidence. (= Cotsen Institute of Archaeology. Ideas, Debates and Perspectives), Los Angeles, University of California.

WAGNER, M. 2014. Silk Road Fashion: Clothes as a means of communication in the 1st millennium BC, Eastern Central Asia. Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013. FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI [Online], Faszikel 1.

WANG, J. 2016. Revealing a 5,000-y-old beer recipe in China. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS, 113, 6444-6448.

WANG, X., TANG, Z., WU, J., WU, X., WU, Y. & ZHOU, X. 2016. Strontium isotope evidence for a highly mobile population on the Pamir Plateau 2500 years ago. Sci Rep, 6, 35162.

WARMUTH, V. M., CAMPANA, M. G., ERIKSSON, A., BOWER, M., BARKER, G. & MANICA, A. 2013. Ancient trade routes shaped the genetic structure of horses in eastern Eurasia. Mol Ecol, 22, 5340-51.

WEI, Q. 2009. On the glass origins in ancient China from the relationship between glassmaking and metallurgy. In: FUXI, G., BRILL, R. & SHOUYUN, T. (eds.) Ancient glass research along the silk road. New Jersey et al.: World Scientific.

WIECZOREK, A. & LIND, C. 2007a. Ursprünge der

WIECZOREK, A. & LIND, C. (eds.) 2007b. Ursprünge der Seidenstraße. Sensationelle Neufunde aus Xinjiang, China. Ausstellungskatalog der Reiss- Engelhorn-Museen, Mannheim, Stuttgart: Theiss.

YUE, X., LI, R., LIU, L., ZHANG, Y., HUANG, J., CHANG, Z., DANG, R., LAN, X., CHEN, H. & LEI, C. 2014. When and how did Bos indicus introgress into Mongolian cattle? Gene, 537, 214-9.

ZHANG, Z., WEI, S., GUI, H., YUAN, Z. & LI, S. 2014. The contribution of genetic diversity to subdivide populations living in the silk road of China. PLoS One, 9, e97344.